延安必康制药即将退市,曾欲打造“中国版强生”

多次被立案调查,又涉嫌财务造假,延安必康制药(以下简称必康制药)最终还是滑向了退市的边缘。

欲打造“中国版的强生“

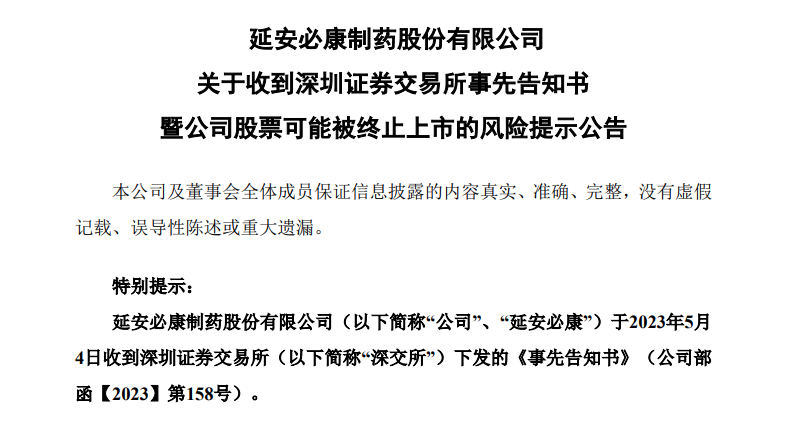

近日,必康制药发布公告称,因公司2022年财务会计被出具无法表示意见的审计报告,触及深交所终止上市的规定。

尽管公告中称必康制药有权在10个交易日内提出陈述和申辩,不过,有行业人士表示,基本也都是“无用功”,等待延安必康的肯定是退市结局。而此前,必康制药已多次发布可能被终止上市的风险提示公告。

必康制药现有的主营业务为医药工业、医药商业,并涉及新能源新材料以及药物中间体。公司主要产品包括消化系统用药、泌尿系统用药、儿科用药、补益类医药、风湿骨病用药、清热解毒及上呼吸道用药等。

据了解,必康制药的前身是商洛市山阳药厂,必康制药现实控人李宗松买下了这家以生产中成药为主的小药厂,重新组建了陕西必康制药。大举重组并购是必康制药做大做强的第一步,2010年起,必康制药将精力都投入到医药商业建设中去,因为李宗松认为,医药商业是串联起药品、保健品等健康产业链的核心。2011和2012年,必康制药先后收购了武汉五景制药、西安交大药业集团、西安灵丹制药等多家制药企业,并靠着自身销售能力将这些企业的品种逐一盘活。

在不断扩张外延的过程中,必康制药还提出了“产品收购+零售推广”为主的“必康模式”。在监管蛮荒的时代,有了规模,有了销售资源,业绩自然而然也不断走高,数据显示,必康制药的销售业绩从2014年的10.6亿元增长至2018年的84.9亿元,短短五年的时间,业绩翻了好几番。

在2015年12月借壳九九久在深交所挂牌上市后,必康制药的拓展之路变得越来越“大胆”。2016年,延安必康宣布拟使用自有资金50亿元在山阳县新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目,截至2019年该项目已投入资金超过17亿元。同年,又往中药材提取车间扩建项目砸入4.87亿元。

接下来的2017年和2018年,必康制药又继续“买买买”,加大布局医药流通板块、收购连锁药店等,陆续收购了河北省润祥医药、河南省百川医药、湖南鑫和、江西康力、青海新绿洲、昆明东方等公司或者部分股权。

公司规模的不断扩大也直接把必康制药实控人李宗松、谷晓嘉夫妇送上了富豪榜,2018年,夫妇俩以245亿元的身家排在胡润百富榜第258位,坐上江苏南通地区首富宝座,必康制药的市值也一度突破500亿。

强大的光环下,李宗松曾自信地喊出了要将必康制药打造成为“中国版的强生”。

曾多次被立案调查

然而,骨感的现实比丰满的理想往往残酷很多。

“两票制”、“带量采购”、“一致性评价”等政策的相继实施,让过于依赖中成药和仿制药的必康制药开始走下坡路。

据了解,自2020年开始,必康制药陷入大幅亏损。2020年—2021年,营收分别为10.3亿元、2.21亿元,亏损分别为10.89亿元、8.22亿元,而根据最新披露的2022年业绩报显示,该年度必康制药亏损继续扩大,总体营收仅为1.72亿元,归属于上市公司股东的净利润为亏损11.69亿元。

除了业绩承压,自2020年以来,必康制药还先后因信息披露违规、虚假财务记账、非经营性资金占用等问题,已经多次被立案调查和处罚。

2020年3月,证监会因涉嫌信息披露违法违规行为对必康制药进行立案调查。当年6月,必康制药被从沪深300成分中剔除。2021年11月,因违规使用募集资金,深交所对必康制药给予公开谴责的处罚决定。2022年5月,证监会再次因为必康制药涉嫌信息披露违法违规行为立案调查。2022年9月,因未按时披露定期报告、业绩预测结果不准确或不及时,深交所对必康制药给予公开谴责的处罚决定。今年4月,必康制药再次被证监会立案调查,一同因为涉嫌信息披露违法违规被立案调查的还有实控人李宗松。

另据证监会查明,2015年至2018年间,必康制药的控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金44.97亿元。此外,为掩盖上述资金占用问题,必康制药以虚假财务记账、伪造银行对账单,进而在年报中虚增货币资金。从2015年到2018年,虚增的货币资金数额,从数亿元到数十亿元不等,虚报货币资金累计36.63亿元。如此巨额的造假好似看到了“康美药业“的影子。

天眼查还显示,必康药业涉及的法律诉讼高达1542起,作为被告涉及的金额高达1.67亿元,其中涉及证券虚假陈述责任纠纷的诉讼为620条,证券欺诈责任纠纷的诉讼为874条。

多重负面缠身下,截止今日收盘,必康制药每股报3.23元,总市值为49.49亿元,相比较曾经500亿的峰值,已跌去九成。

另值得一提的是,自上交所、深交所发布“退市新规”以来,已有多家医疗企业拉响退市警报或已直接退市,其中,同济堂就在去年7月正式退市。